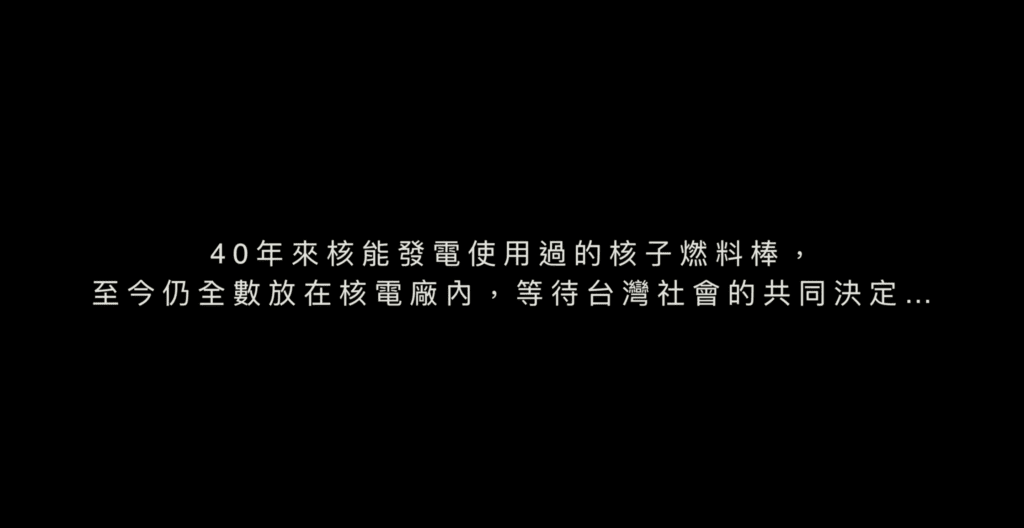

40年來,台灣使用過的燃料棒仍然存放在核電廠中,靜靜等待著。我們還沒有決定它們的最終去處。

但你知道嗎?這些核廢料,至少必須被妥善隔離長達二十萬年,才能進入穩定、安全的狀態。(備註)

那是什麼樣的時間尺度?

讓我們回到二十萬年前。地球正處於冰河時期,智人剛剛誕生,與劍齒虎、猛獁象等巨獸共存。如果當時的智人說:「來吧!我們來決定高階核廢料該怎麼處置吧。」那麼那一批「冰河時代的核廢料」,到了現在——剛好穩定。

這樣的時間跨度,對於今天的我們來說,是難以想像的。然而,這正是我們現在必須面對的現實——如何在這樣的時間尺度上,為核廢料找到一個合適的存放方式?

創新民主中心CID(Centre for Innovative Democracy),一個致力於促進創新公共溝通的團隊,嘗試在如此複雜、對立、龐大時間尺度的議題上,找出一種彼此理解、真正產生對話的模式。

備註:這句出自協商劇場「用過的核子燃料棒」對白,屬於高放射性核廢料。高放射性核廢料具有相當高之放射性,會釋放大量衰變熱,不同核種所需存放的時間不同,從數萬、幾十萬、百萬年甚至更長時間都有,完全超出人類可以想像的時間範圍。想了解更多核廢知識,可以點擊該網頁:https://nwp.tw

一、當核廢料與居民一同走進「劇場」,成為共同能對話的演員

2020年12月午後,台北市立美術館(北美館)正在進行台北雙年展「你我不住在同一星球上」。這當中,有一場特別的計畫正在進行——「協商劇場」。

「協商劇場」是一種創新的公共溝通模式,來自法國社會學家布魯諾.拉圖(Bruno Latour)在2015年發起的「協商劇場」(Negotiation Theater)。

當時,來自全球200名學生參與了並展開為期5天的模擬聯合國氣候變化大會COP21,透過角色扮演,體驗從角色與情境互動並理解政策的過程。

協商劇場強調的是,不只是討論政策數據,更是嘗試理解各方立場,進行一次換位思考的練習。

台灣科技與社會研究學會(STS社群,Taiwan STS Association)正是以這樣的精神,邀請創新民主中心(Centre for Innovative Democracy, CID)設計了這場針對核廢料議題的劇場:「核廢未知數」。讓不同背景的參與者在一次特殊的體驗中,重新理解彼此。

這場展出,不只是在試圖討論核廢料的去處,更是在探索我們如何跨越時間尺度,面對人類創造的長期問題。

二、嚴肅的核廢料議題,怎麼能成為「劇場」?

要在現代藝術館的展廳裡,把跨世代責任變成一場展演,聽起來非常不真實。

立場不同者,會不會在劇場中發生爭執?會不會有人中途離席?這樣的表演,真的能帶來改變嗎?

不過,這正是「協商劇場」的本質與核心。讓換位思考發生,讓彼此都能對情境有所共鳴,讓你的處境與我的處境共同碰撞,這也呼應了2020北美館台北雙年展的主題:從你的星球走到我的星球,看見彼此。

過去的公聽會、說明會,往往淪為都是數據堆疊、法條解釋的單向政令宣導會,居民只是「被通知」的角色,他們的擔憂無法被傾聽,被理解。久而久之,不信任與對立情緒成了核廢料議題最大的對話障礙。

這也是為什麼協商劇場是一種重新打開對話可能性的方式,CID希望,透過一次次角色扮演與練習,讓參與者能夠換個角度,重新理解彼此的處境。

策展人林怡華說:「在北美館舉辦協商劇場,是希望用藝術產生的虛擬空隙,加入非人類的觀點,讓不同途徑的討論發生,嘗試用跳脫人類為中心的思維去面對台灣社會的公共議題。」

公共議題的討論,絕非正方與反方,而是各種角色、衝突、立場與思考在這其中相互拉扯,協商劇場得以用一場演出,透過虛擬與真實的交織,讓大眾看見其中的多元,以及下一步的可能性,這正是未來政策溝通新的方向。

三、協商劇場是什麼?要怎麼做?

協商劇場,是一種集體換位思考的練習。

在劇場中,角色不只有政府官員與地方代表,還包括了那些我們平常不會想到的「非人角色」,比如「北海岸的土地」、「用過的燃料棒」。

為了讓參與者更能進入角色,創新民主中心CID花費三個月時間進行課程培力,包括劇場肢體訓練,政策脈絡詳細介紹,甚至是輻射防護等跨域知識的差異、執行單位與地方政府的權責以及各方行動者在經濟、環境人文面向上的嚴重分歧,協助學生跨過專業門檻、建構知識脈絡,真正進入到情境之中。

當一切都準備就緒,以「行政院非核家園專案推動小組委員會」為背景的劇場拉開序幕,一個幾乎貼近現實的協商展演就此展開,從「用過的燃料棒」開始:

「燃料棒,用過的核子燃料棒,又被稱為高階核廢料。」

「其實我在過好一陣子我才明白,這個名字的意思是,我是垃圾的意思。」

四、核廢的未知數,協商劇場後的下一步

在協商劇場後,北海岸在地社群的心聲被凝聚,面對公眾的能見度再次提高,創新的模式也立刻吸引大眾的注意。

CID進一步邀請到真實的利害關係人與民眾來分享觀展心得、感受與反思,讓參與者更進一步的體悟到:原來,舞台上的換位思考與現實世界,也有落差,有時舞台上可能出現的協調與碰撞,在現實卻難以發生。

政大金融學三年級的林承漢分享,他扮演「萊薩該努委員」時,理解到原住民族是核廢議題裡面最焦慮的一群,除了對抗政府,也有如何在資訊不對等的狀況下去實施探勘,並且在回饋補償金議題上,明白了長期政策下「錢」與「環境」是如何二元對立,只要給了錢,那麼核廢議題就能迎刃而解嗎?

但他也發現,也有遵守永續投資原則的企業。拒絕槍枝、色情產業,投資在離岸風力發電等產業上,讓錢、資本,也有跟「環境」產生良好互動的可能。在協商劇場過後,林承漢希望能持續在永續轉型這個議題上關注、耕耘。

而北海岸居民代表郭慶霖則分享,協商劇場的情境讓他連結到在反核過程中經歷的傷痛與夥伴們,他甚至一度想要舉手發言或者拍桌。他提到,經歷了協商劇場才了解,過往對立、針鋒相對的人,其實都在共同承擔一個國家的問題,最後他說:「核電廠的除役是社會的除役,不僅要靠經濟與技術,更需要透過公眾對話與社會溝通。」

我們這個族群過去光鮮亮麗的存在,在被人類利用完之後,就說我們身上有輻射,所以我們是避之唯恐不及的惡,應該要被囚禁起來。刑期是:二十萬年。」

五、開啟更多協商劇場的想像

2020年,創新民主中心受台灣科技與社會研究學會(STS社群,Taiwan STS Association)邀請,在台北雙年展執行了「核廢未知數」的協商劇場,聚焦台灣北海岸的核廢料處置討論,首次將複雜的廢核議題與政策、人與環境的關係,以展演的形式開啟公共討論。

協商劇場中融合角色脈絡、政策資料與立場想像,更邀請公部門與在地社群來觀看,不只是學生在展演的過程中換位思考,也讓觀賞演出的人一同想像,脫離二元對立的框架。

在雙年展之後,創新民主中心試圖將協商劇場應用的範圍擴大,不只可以應用於營隊之中,也能化成單堂課,創造更多討論的可能性。

如在「從科技物到科棄物,核廢料選址」工作坊中,也用營隊的形式帶領學生參與思辨,透過角色卡、背景資料與專家學者分享,快速建立學生對議題脈絡的理解,並在短時間內能夠進行深度交流與扮演。

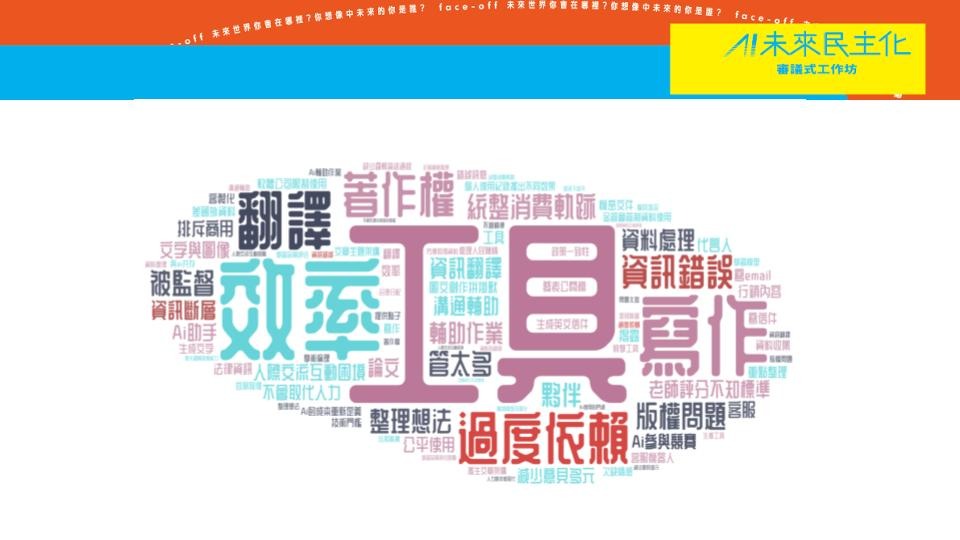

不僅如此,協商劇場應用的議題範圍也不只是能源議題,只要是想要進行溝通、對話,創新民主中心都能利用協商劇場的原理,開啟討論空間。

六、立即行動!你也可以這麼做

以「核廢未知數」為例子,核廢料一直都是複雜的議題,涉及的立場多元、參與的角色繁雜、政策推動不易,而且時間跨度長,我們可以明顯看到,它能透過協商劇場進行有別於以往的激盪與思考。

如果您所在的縣市、部門有遇到如核廢料、工業轉型、再生能源、AI科技,需要能跳脫傳統公聽會的二元觀點,有助於後續永續、環保與轉型等政策推動,凝聚在地社群,打開溝通與政策對話的空間的需求,請嘗試用協商劇場來做創新討論模式,艱困的議題將開始被討論!

如果你也希望打開社區的對話空間,改變地方議題的討論方式,不論是協商劇場或是營隊、課程,現在就聯繫創新民主中心(Centre for Innovative Democracy, CID),讓協商劇場帶領大家換位思考,做出行動!